「如果當初⋯⋯現在就不會⋯⋯」,這樣的後悔心態,無時無刻出現在我們的生活裡。奇妙的是,正因為有了後悔的驅使,我們也擁有把接下來的生活過更好的動力。

西方的鬼片,如果是以天主教基督教為基礎,那麼故事中出現的就是「魔鬼」,魔鬼在東方鬼片中很少見,東方鬼片的鬼,是冤魂,不是「魔鬼」。如果你看西方鬼片出現驅魔的情節,驅魔者一定鍥而不捨的追問這個魔鬼的名字。

附在某個無辜者身上的魔鬼,總是會用唱片轉速出問題的嘶啞吼鳴,對驅魔者發出粗魯的詛咒,不過幾個回合下來,魔鬼終究會透露名字,驅魔者一知道了名字,就能呼喊其名,驅退魔鬼。

對於我們的情緒,我們如果能認出它們的名字,而不要人云亦云的、錯誤的稱呼它們,我們就邁出了第一步,可以漸漸熟悉自己的各種情緒,知道它們由哪裡來,可以把它們放到哪裡去。

「我曾經完全失控的臭罵過我爺爺一次。」她說。

她是我朋友,一個明星,平常溫柔有禮,沒想到也能做出臭罵爺爺這種事。

「我猜猜看⋯⋯是你爺爺、欺負了你奶奶?」

「不是這樣的事啦。」她說。

她吃著義大利麵,但她點的是整盤淌著黑汁的墨魚麵,理所當然的,牙齒與舌頭都黑了,活像被毒死之後來申訴的冤鬼。

「你牙齒和舌頭都黑了。」我說。

「我知道。所以只能在你面前吃墨魚麵呀。總不能在其他人面前變成這付德性。」

「你是爺爺奶奶帶大的?」

她點點頭。

「所以臭罵爺爺那一次,我自己也嚇到。」她說。

「後來有跟他道歉嗎?」她搖搖頭。

「我一直不知該怎麼道歉,拖了兩年,一直假裝沒發生過這件事。然後我爺爺就死了,我很後悔。」

她停下了叉子,低眼望著盤中。(推薦閱讀:後悔莫及的我,原來「珍惜」有期限)

![]()

圖片|來源

「那次為什麼會痛罵爺爺呀?」

「那時候爺爺跟奶奶身體都不好,我當時收入也很少,想盡辦法存了些錢,要給他們看病用的。我拿錢去給奶奶的時候,奶奶說爺爺一直擔心手邊錢不夠,剛好爺爺有朋友,說拿到幾件轉手就可以賺幾倍的古董,要讓給爺爺來買,讓爺爺可以賺一筆。」

「哎,騙人的吧,轉手就能賺幾倍的事,誰會平白讓給別人來賺?」

「對吧,這是常識吧。可是我知道爺爺一直很羨慕別人靠古董賺了大錢的故事,我生怕他上當,趕快去找他,要當面提醒一番。果然一見面,爺爺就興奮的拿出四、五張古董的照片給我看。我根本看不懂,就是些銅器什麼的。說是剛挖出來的。」

「嗯嗯,這話倒可能是真的,前天先埋下去,昨天再挖出來,確實是剛挖出來的沒錯。」

「我反正一再警告爺爺別上當,之後我就去外地工作了,有天接到奶奶電話,說爺爺還是把錢都拿去買了那些古董,現在怎麼賣都賣不掉,看病的錢全沒了。這下氣得我立刻從拍戲的地點殺回老家去,臭罵了爺爺一頓,爺爺就坐在那兒發著呆,讓我罵。我罵完也不知如何收場,劇組也只准假一天,只好掉頭又趕回去拍戲了。」

「我也做過差不多的事,現在想來,也很後悔。」我說。

「人生如果可以沒有後悔,有多好。」她說。

「唉⋯⋯可是,如果真的沒有後悔,人生就沒辦法前進了吧。」

寫過《人間詞話》的王國維,有兩句詩:「人生過處唯存悔,知識增時只益疑。」這兩句詩也許讀起來像是感嘆,但我覺得是真相的敘述。(推薦閱讀:那些文學裡的人生風景:我們一路閱讀,一路收穫)

「知識增時只益疑」,有疑才會有知識,我們這一路累積了多少知識,就累積了多少疑惑。越多疑惑就驅使我們發現越多知識,一旦沒有了疑惑,怎麼可能還會想求知?一旦沒有了疑惑,牛頓之後怎會有愛因斯坦?愛因斯坦之後怎會有霍金?

圖片|來源

「人生過處唯存悔」其實是一樣的邏輯。人生就是不斷的選擇,但只要選了一邊,就會後悔怎麼沒選另外一邊。我們一邊後悔,一邊活下去,因為後悔形成動力與方向,驅使我們要把人生過得更好。

後悔不是絕望。後悔比絕望多了一樣寶貴的成分—「後悔」裡面,有「希望」。

後悔是遺憾與惋惜,是「但願如此」,是「早知道⋯⋯就好了」。

後悔是「如果有下一次,有下一個人,我會做得不一樣」。

後悔提供我們校對人生方向的動力與機會。

我們感到抱歉的對象,也許是爺爺、也許是同學,都可能再也遇不到,這造成了我們份內本來就應該體會的、適量的後悔。反芻著這後悔的滋味,促使我們珍惜之後所遇的人,這是「逝者已矣,來者可追」。

許下「人生再也沒有後悔」這樣的願望,萬一願望成真,我們損失可大了,我們會對接下去的方向茫然。後悔,一直也被當成負面情緒。但我們需要這個情緒,我們只是一直用負面的態度看待它,把它冤枉成了負面情緒。

求神,要喊對神之名;驅魔,要喊對魔之名,不然正面的神或負面的魔,一律都喊不動的。別把我們依賴的情緒,不斷標上可憎之名。這是了解我們自己的一把鑰匙。

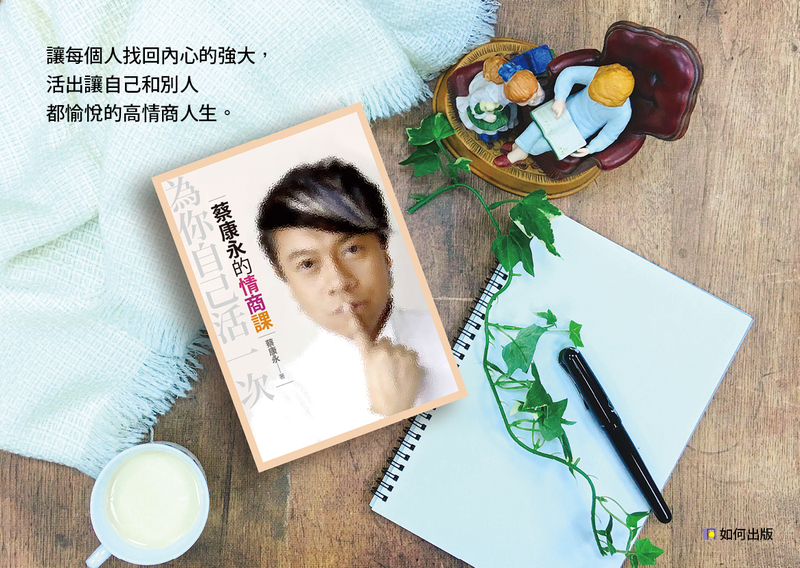

本文摘自蔡康永的《蔡康永的情商課:為你自己活一次》由如何出版授權原文轉載,欲閱讀完整作品,歡迎參考原書。

from 女人迷 womany.net https://ift.tt/2zzERp1

留言

張貼留言